C-PLATFORM × 莫娜·阿扎迪安

项目介绍

装置作品《像一棵树》通过对环境哲学和生态学研究成果的反思,表达一种与自然联系的生活体验。人类对动物、植物和生态系统等非人类自然元素的共鸣和认同,能够唤起他们保护和维护环境的行动。关于自然与人类自身联系的多个理论中,有两个概念引领着设计过程。一些学者将与自然的联系定义为发展出一个 “生态自我”,另一些学者则视自然为自身的一部分。另外,与自然的联系也可以被描述成将自己视为更广泛生物群落中的一员。根据这两种观点,该装置作品是一个概念性的组合,展现人类身体拥抱其周围的自然环境。

这件作品描绘了我对自然景观的感知。我用象征性的方式在大自然中确认自己,我在树木中看到自己,渴望着随自然舞动,在充满挑战的季节里展现自我,在站立和生长中沉思。作品的最初灵感来自漫步在不同的自然景观,包括阿联酋的沙漠和中国的森林。尽管两种环境在气候和种植多样性方面存在差异,但与自然元素产生联系的感觉,尤其与树木联接的感受完全相同。当靠近在迪拜沙漠中一棵独自站立的加夫树(Ghaaf tree),我感到一种敬佩和敬意,及一种想与之产生联系的冲动(图 1)。另一边,在中国的竹林中,我体验到与郁郁葱葱的竹林产生联系的类似冲动(图 2)。在茂密如迷宫般的树林中漫步,我感到自己只是宏大环境中的一个小插曲,这种感觉很矛盾。我在想,这些树是成倍增长的我,或者我只是这整体中的一丁点儿。由于无法准确回答这些问题,我从深层生态学的角度进行研究。

深层生态学家阿恩·内斯[1]提出 “生态自我 ”的概念,认为自我的成熟并不受限于现代心理疗法定义的自我、社会自我和形而上自我的发展。他解释道,自然,包括我们眼前的环境和我们的家,是自我发展阶段的基本组成部分。由于他强调与他人的认同过程是形成同理心和产生凝聚力的关键,因此他将 “生态自我 ”定义为一个人的 “认同过程”。基于这个观点,由布拉格[2]主导的实证研究进一步确定人类将自然视为自身的一部分。生态学家及哲学家奥尔多·利奥波德(Aldo Leopold)提出了另一种观点,他认为人与自然的联系是一种状态,即人类将自己视为社区的一部分,这个社区也包括非人类在内: “土壤、水域、植物和动物 ”或统称为“土地”[3]。

设计过程

作品的选址位于资溪清凉山,鹿栖小镇营地东南方,一处群山环绕的宽阔空地上。装置具像化描绘出与树木团聚的愿望。装置由三棵相邻的树围成一个空心结构,组成一个核心单元,核心单元周围环绕着其他树木,环绕包围在一起的部分代表 3 个相互拥抱的人类(图 4、6、7)。柔软的可降解编织绳,模仿人类的动作,将树枝的形态转化为人类双手,每棵树都通过两组绳子与相邻的树连接。从某个角度看,作品呈现三个人拥抱、互相连接并联系着它们周围的环境——树木。从另一个角度看,装置的结构和形式表现了从环境中构建出来的树。

作品最终落地前进行了一系列的实验。作品的几何形态、连接点,及绳子在树与树之间的连接方式用不同尺寸的模型进行实验(图8-10)。模型都用驻地地点收集的新鲜竹子手工制成。尽管如此,作品落地现场仍需根据现场情况即兴调整。主元素的设计表达遵循着竹子枝杆的形态。一个“V”形枝干,直接从竹子主干延伸出来,作为作品中的主要元素进行复制(图11)。这个构造让人联想到人类拥抱树木的象征性姿势(图14)。

施工

“人与树木的互动表演”

第一阶段 准备及启用土地

作品的位置选在鹿栖小镇营地地势较高的丘陵山上,覆盖着一大片野草。第一步是将9根作为装置核心的竹子移动到这片空地,在此之前需要平整土地。一群在鹿栖小镇工作的年轻志愿者们聚集到现场。从把竹子移到山上、除草、整地到移植竹子,整个过程耗时数天,不同的人在不同阶段交替进行合作。重新回看这一过程的照片记录,我发现许多精彩瞬间,而每个人就像按照提前设定好的剧本一样扮演着自己的角色。

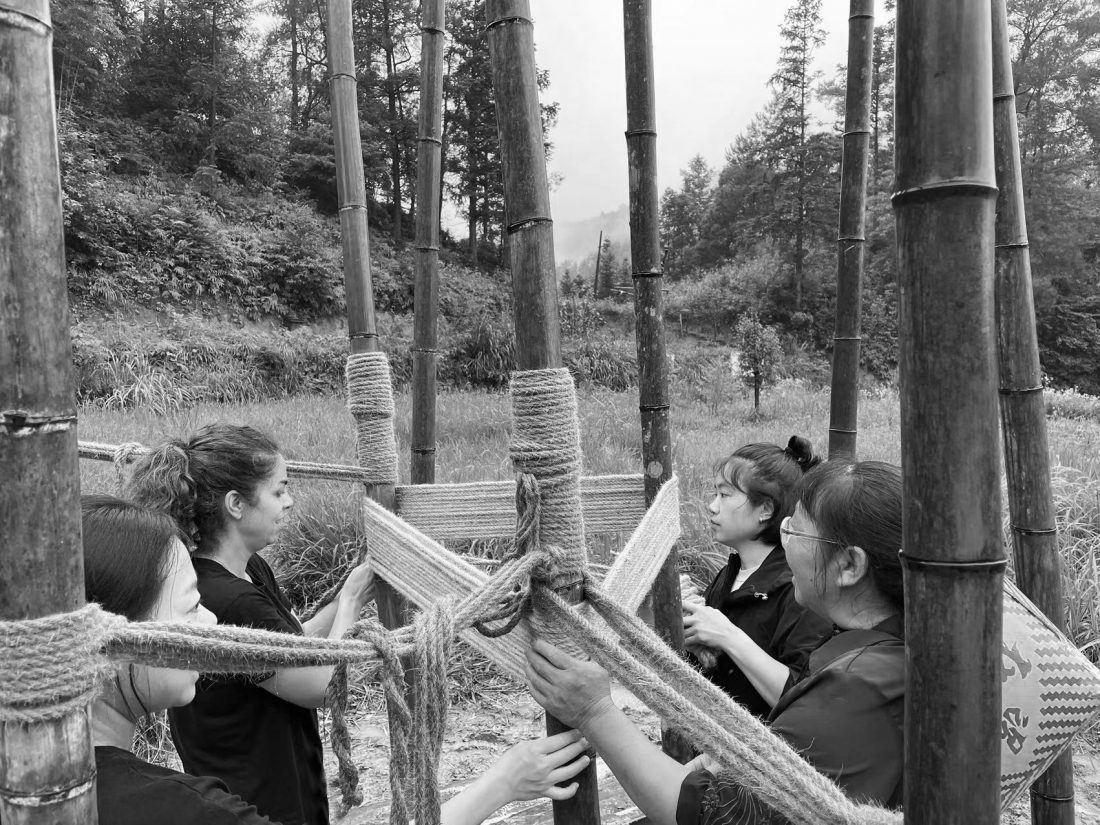

第二阶段 装配麻绳

志愿者们共同合作建造这个装置。他们站在移栽的树木中间,小心翼翼地将绳子缠绕在树干上,覆盖着树干。尽管经常下雨,天气状况也不佳,但因每个人都参与其中与树木进行互动,使整个过程像是一场慎思的仪式。

这件作品的意义不仅从概念上表达人类与自然相处的愿望,生成这件作品时,人们与土地和树木的互动记忆也有了实体呈现。

该作品是一个概念呈现,展示人与自然的亲和力。画面描绘人类拥抱自然,试图唤起人类对非人类元素(例如植物和生态系统)的共鸣和认同,以此作为人类文化中保护和维护环境的关键。

参考资料

1. Naess, A. (1987). Self-realization: An ecological approach to being in the world. The Trumpeter, 4, 35–42

2. Bragg, E. A. (1996). Towards ecological self: Deep ecology meets constructionist self-theory. Journal of Environmental Psychology

3. Leopold, A. (1966). A Sand County almanac: With other essays on conservation from Round River’. Oxford: Oxford University Press.

__

2024年6月2日-6月16日,莫娜·阿扎迪安在鹿栖小镇进行为期两周的驻地体验,装置《像一棵树——重新认识生态中的自我》为本次驻地体验的作品。

相关信息